top of page

素人ヤドリバエ屋の庵室

a hermitage of an amateur Tachinidist

<ヤドリバエの概要> 🪰

そもそも、ヤドリバエってどんなハエ?

※ただし,ヤドリバエ以外にも寄生性のハエは多くいる.

⚫︎「宿る蠅」…つまり他の生物に寄生するハエの仲間

幼虫期の間,様々な昆虫の身体を蝕み,栄養を得る

芋虫毛虫を飼育したことのある人ならわかるでしょう.

大切に飼っていた芋虫が途中で死んでしまって,

代わりに小豆みたいなものが転がっている.

しばらくすると,そこから,わけのわからないハエが出てくる.…それが「ヤドリバエ」

⚫︎宿主(寄生先)は多様

芋虫毛虫はもちろん,カメムシやバッタ,コガネムシ,ハサミムシなど…

ヤドリバエの種類によって,宿主は様々です.

⚫︎寄生には,スペシャリストとジェネラリストがいる.

1種類の昆虫にしか寄生しないヤドリバエもいれば,

甲虫・蛾・蜂すべてに寄生できるヤドリバエもいる.

⚫︎寄生できる=宿主の免疫系をうまく交わす.

じゃあ、ヤドリバエ科ってどんなグループ?

「宿る蠅」…つまり他の生物に寄生するハエの仲間

⚫︎ヤドリバエ科は,ハエ目のなかで最大の分類群の一つ

⚫︎世界から8,592種が知られる(2020年時点)

単純計算で,地球上の全昆虫の既知種数の約1/120,

全動物の既知種数の約1/235を占めることになる

▶︎ ヤドリバエ科は地球で非常に繁栄している生物の一つ

しかし…

⚫︎その分類学を専門に調べる研究者は,世界的に数少ない!

日本は,ハエの分類が盛んな国ではあるが,

それでも,ヤドリバエを正確に同定できるのは,

アマチュアを合わせたとしても10人〜15人程度?(自分も含む)

ヤドリバエは,

ハエの中でも特に難しい分類群

世界中にいるハエの種類を見分けられるのは,

世界でたった一握りの人だけ.

▶︎ 未発見のことばかりで分類が面白い.簡単に未記載種が見つかる.

最後に、ヤドリバエの見た目は?

⚫︎家に出没する大型蠅類(イエバエやニクバエ)に似るが,

ヤドリバエは基本的に屋内に入ってこない.

成虫は腐敗物に集まることはなく,

その食性は、花の蜜や、土壌・動物の汗に含まれるミネラル分

⚫︎腹部の剛毛が,針状に鋭く長いのが,ヤドリバエの特徴.

ハリバエと呼ぶことも.

ただし,例外は多数あり

⚫︎ハエにしては大型種が多いが,2-3mm程度の小型種もいる.

灰色の地味なものから緑色の金属光沢をもつものまで,体色も多様

↑大きなヤドリバエと小さなヤドリバエ

左のTachina luteolaは,クマバチを一回り小さくしたくらいの大きさで,迫力がある.

<ヤドリバエの分類について> 🪰

ヤドリバエ科の分類学的研究は,

他の生物と比べて著しく遅れている…

理由

①ヤドリバエがマニアックすぎる

ふつうの人は興味さえ持たない…

②同定に,高度な専門的知識を要する

③同定作業が,地道で苦労を要する

④先行研究が少ないため,自分で一から情報を確かめる必要がある

ヤドリバエの分類の難しいところ

体のサイズ・色・模様などの外見だけでは

種類をまったく判別できない!

なぜなら…

○ 外見の似た種があまりに膨大な量いる

○ サイズや色は個体差がとても激しい

同じ種でも,サイズが三回りくらい違うことも…

そこで…

▶︎ ハエの体に生えている1本1本の”剛毛の形態”を見て,

ヤドリバエの種を見分ける.

←ごく一部の形態用語

ヤドリバエの”剛毛”にはそれぞれ名前がついている.

全身を合わせると,200以上もの形態用語がある.

→専門的な形態用語を熟知する必要性

また,ほとんどのヤドリバエの種類に和名はまだない

→日常的には全て学名で呼ぶ

結局,ビギナーが手を出しにくい…(汗)

ヤドリバエの分類方法

① 剛毛の本数・位置・太さ・長さ・角度・密度

② その他の外部形態

③ 卵の形態

見た目はそっくりでも,

ある剛毛の形態が少し違うだけで,まったく別族のことも.

しかし…

しばしば剛毛は取れたり,変異が起きたりする.

→同定が一気に困難になる.

額や頬の幅,触角の長さなどが重要.

サイズは個体差が激しいので当てにならない,比率で比較する.

例えば,額の幅が頭部全体の幅の0.18-0.21倍か,

それとも,0.22-0.25倍かで種が変わってくる,など.

しかし…

比率の数値は,測り方や見る角度で案外大きく変化する.

同種であっても,論文ごとに比率の数値が変わることも多く,

今後,明確な基準を統一させたほうが良いのではないか.

2タイプに分けられる.

○ マクロタイプ macrotype

卵のサイズは通常通り.宿主の体表に直接卵を産みつける(直接産卵型)

○ ミクロタイプ microtype

卵のサイズは微小.宿主の食草のあちこちに卵を産みつける(微小卵型)

微小卵型のgroupは,Goniini族という大きなクレードを成す.

特にEryciini族とGoniini族は,形態的にあまりによく似ており,専門家でも判別に苦しむが,卵の形態さえ見られれば一瞬で区別可能.

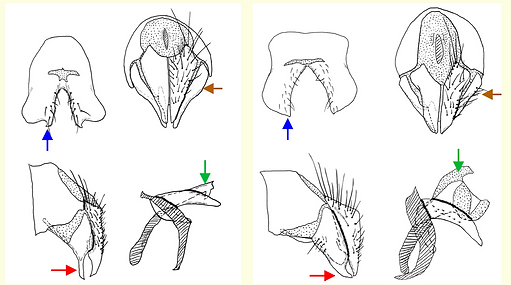

④ 交尾器の形態

基本的には,オス交尾器に種の特徴がよく現れる

(つまり,メスでは同定できない場合がある).

雄交尾器male genitalia

= 上雄板epandrium + 尾角cercus + 上雄突起surstylus + 挿入器群phallic organs

※挿入器群phallic organs

= 下雄板hypandrium + 前生殖片pregonite(旧gonopod)

+ 後生殖片postgonite(旧paramere) + 挿入器(陰茎)phallus

+ 射精器群ejaculatory organs

各部位はさらに細かく形態学的に分けられる

近縁な2種の交尾器のスケッチ.複写を禁じる.

この例の場合は,差異が大きく,かなり容易に区別できる.

ときにメス交尾器(産卵管)も種同定の鍵となる場合がある.

それは主に,産卵管がフック状やヘラ状に固くなっていたり,もしくは極端に長くなっている場合に有効である.

←フック状の産卵管

外部形態は不安定だったり,それでは見分けられない異種が混じっている可能性あり

▶︎交尾器の検討は非常に重要

近縁種では交尾器の差異が小さすぎることもある

▶︎外部形態の検討も必要不可欠

一方で…

外部形態と交尾器形態の両方をバランスよく総合的に検討して,

種の区別を自分の脳内に理解・構築する

しかし…

この方法で区別したものが,本当に別種と言えるか?

観察者の主観が入るのではないか?

また,これらの形態を使ってもなお区別のできない異種の存在が知られているが,

それをどう区別するのか?

そこで…

④ 宿主(寄生先)による分類

⑤ 分子系統解析による分類

現在の分類学は,分子系統解析に大きな比重

※ただし,DNAバーコーディングが万能なわけではない

形態的に明らかに種分化しているにも関わらず,

ミトコンドリアのDNAだけでは区別ができないことがある.

▶︎今後も,形態による分類の重要性は変わらない

ヤドリバエの分類の注意点

○ ネット上の情報は誤りばかり,信用してはならない.

有名な昆虫図鑑サイト含め,ほぼ全てのサイトでの同定は間違っている

と肝に銘じておくことが大事.

例えば,

・「トガリハリバエ」の検索結果でヒットする画像は,ことごとく全てが別の属.

本来のトガリハリバエとは似ても似つかない,Blepharipa属がなぜかとりわけ多くヒットする.

・「Compsoptesis属」の検索結果でヒットする画像は,ほとんどがCalyptromyia属.

○ ヤドリバエ図鑑のようなものは存在しない

マイナーすぎて,普通の昆虫図鑑にも載らない

そこで…

▶︎ 記載論文や専門書だけを基本的に参考にする.

⚫︎英語,ドイツ語,中国語,ロシア語,フランス語で書かれたものが多い.

⚫︎基本的に入手困難.

⚫︎1800-1930年あたりの記載論文は大雑把な情報しか書いてないことが多い.

⚫︎専門書の内容でも,しばしば間違った情報が載っている.

種類が多いので,旧北区の属の決定だけでも,

550以上の項目がある検索表を辿る. 職人技

さらに…

○ 採集したヤドリバエが既知種である保証は全くない

既知種と同一なのか?

それとも別種か?

自分で判断しなくてはならない.難しい.

先人が研究していないgroupならなおさらだが,

研究されたgroupでも,先人の研究が正しいとは限らない.

実際…

○ 未記載種が大量に知られている

(あまりに多すぎて,記載が追いついていない)

○ シノニムやホモニムが多すぎる

例えば,Exorista rusticaという種にはシノニムが150以上!

一旦シノニムになってから,また別種に戻されることも多々.

ある学名がどの種のシノニムかを調べるだけで一苦労…

bottom of page